最近、「梅雨型熱中症」という新しい病名を耳にするようになりました。

高湿度な環境では、汗が蒸発しにくく体に熱がこもりやすくなり、これが発症の原因とされています。

東洋医学では、汗は「体液+陽気」と考え、体内にこもった余分な熱を排出する重要な役割を果たします。

現代医学では、予防と対策として「エアコンの使用」と「定期的な水分補給」が推奨されています。

エアコンの使用は時と場合によっては有効ですが、東洋医学の視点では、「定期的な水分補給」には注意が必要です。

現代では一年を通して水を多く飲むことが推奨されますが、東洋医学では飲み過ぎが体に負担をかけることがあります。特に胃腸・消化器官です。(過去のブログでも触れていますので、詳細は最後にリンクを掲載します)。

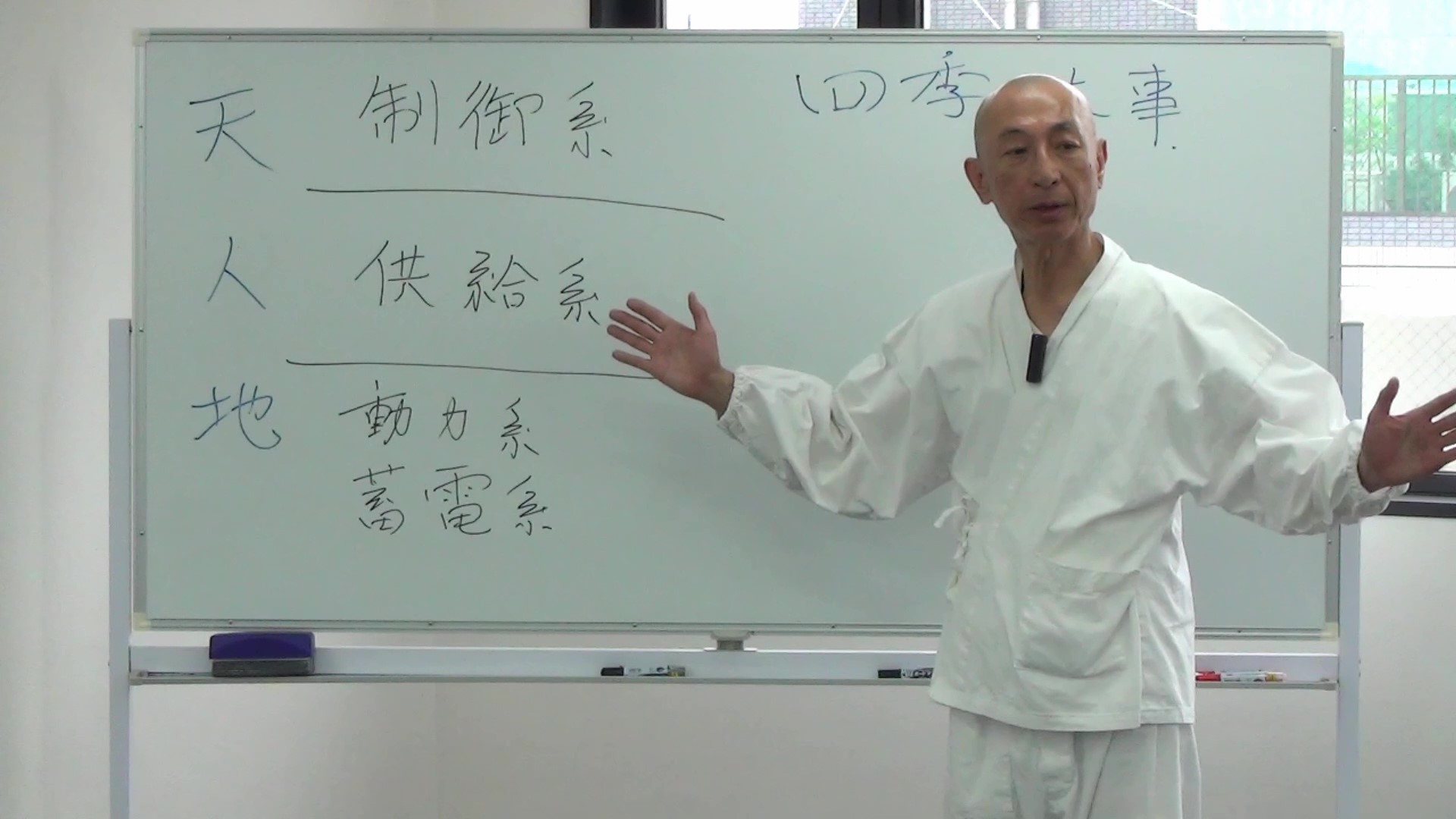

東洋医学では、病気の三大原因として「気・血・水」を重視します。

このうち「水」とは体液のことで、中国医学では「津液(しんえき)」と称されます。

東洋医学的な予防と対策

梅雨の時期は湿度が高く汗が蒸発しにくいため、体液の出口の一つが塞がれます。その結果、体液が体内に停滞しやすくなります。

体内の水分が過剰になると、特に消化器に影響が出ます。消化機能が低下すると、頭がぼんやりする、身体がだるい・重いといった軽い症状が現れやすくなります。

また、尿の出が悪くなると、便が軟便になり、排便後の残便感も感じやすくなります。

こうした症状を防ぐには、体液の代謝を高めることが鍵となります。

体液の代謝をスムーズにする方法

• 体が温まる軽い運動

ストレッチ、ヨガ、軽い体操など、適度な運動がおすすめです。また、ゆったりとした入浴で体を温めるのも効果的です。

私は、お昼の休憩時間に20分程度の軽いジョギングをしてサッと汗をかくのを日課にしています。雨の日が続くと、スーパー銭湯のサウナで軽く汗を流します。

• 冷たい飲食を控える

特に就寝前は要注意です。梅雨の時期、冷たい飲み物や食べ物は口当たりが良く感じますが、代謝を下げ、消化機能を低下させます。これにより、軟便や排便後のスッキリ感の欠如などの症状が現れやすくなります。

・飲水のポイント

一日に〇〇ccといった定量を意識するのではなく、喉が渇いた・水分を摂りたいといった自分の感覚を大切にしましょう。

水分を摂りすぎると、胃腸機能の失調から夏バテを起こしやすくなりますので、むしろ飲みすぎにこそ注意が必要です。

• 和食中心の食生活

日本の高温多湿な気候に適した文化として、風通しの良い衣服や住居、消化器に負担をかけない食文化が育まれてきました。和食は体液の代謝を助け、梅雨の時期に最適です。

• 乳製品、甘いものを控える

乳製品は体を潤す作用があり、乾燥した地域(例:砂漠やチベット、ヨーロッパ)に住む人々に適しています。しかし、高湿度の日本では、チーズ、ヨーグルト、クリームなどは嗜好品として少量楽しむ程度が良いでしょう。

また、甘いものは気の流れを滞らせ熱を生じ、体液の停滞や粘性の痰を形成しやすくなるため、控えめにするのが賢明です。

梅雨におすすめの食材

梅雨の時期には、夏野菜が余分な水分や熱を尿として排出するのに役立ちます。キュウリはその代表例です。ウリ科の食べ物は、総じて利尿に働き、体を涼しくしてくれます。

セリやセロリなどは、香りで気を巡らし尿の排泄が良くなります。

また、漢方薬で用いられるアズキやハトムギ(各15g程度)を水300ccで煮て半量にし、その煮汁を2~3回に分けて飲むと尿の排出が促されます。煎じ残りはサラダに添えて食べるのもおすすめです。

ぜひお試しください!

まとめ

梅雨の時期は高湿度のため、汗をかいても発汗量が少なく、体内に熱がこもりやすくなります。そのため、冷たいものやさっぱりしたものが美味しく感じられます。

しかし、冷たいものを摂りすぎたり、エアコンの効いた環境で体を動かさなかったりすると、代謝が落ち、さまざまな不調が現れやすくなります。

このブログを参考に、梅雨を快適に健康的に過ごしてください!

梅雨の時期に関する過去ブログ

コメントを残す