東洋医学は気の医学、と知りつつ、正直「気」というと今でも怪しいなあ、と思っちゃいます。笑

でも、普段なんとなくやっていることが、鍼をする上での気を読む、に繋がっているのだと思うと、そのイメージも変わってきました。

空を見て、薄黒い雲が立ち込めているとき、私たちは「雨が降りそうだな」と思う

眉間にしわが寄っている人をみると、「怒ってんのかな、不機嫌なのかな」と思う。

これが私が思う「気を読む」ということ。

確実に見えている現象から、今この人はどういう状態なのか?今後どういうことが起こりうるか?を予測していく。

私が学ぶ鍼灸は、望診・聞診・問診・切診(触る)から、その人の身体の状態を把握する。

患者さんを見た瞬間に受ける印象、顔色や舌の色(望診)。

患者さんが話す声の大きさや、話す速度(聞診)。

問診表を書いてもらって、気になる症状について掘り下げていく(問診)。

そして、脈やお腹、背中に触れていく(切診)。

家を出る前にちょっと雨の匂いがするな、冷たい風が吹いているな、雲が黒いな…

と感じれば、「雨が降りそうだから傘を持っていく」のと同じようなことをしていて、それを応用しているだけに過ぎない。

患者さんとのお話の中で、具体的にどういう症状に困っていて、どういうときに悪化もしくは症状がラクになったりするのか。

その人がどんなメンタルで過ごしていて、どんな食生活を送っているのか。

身体を見て、どこの部分が冷えていたり熱かったり、どこが緊張していて、逆にどこの皮膚が緩くなっているか。

そういう確実に見える、分かる現象から、見えない体の中の状態を推測していく。

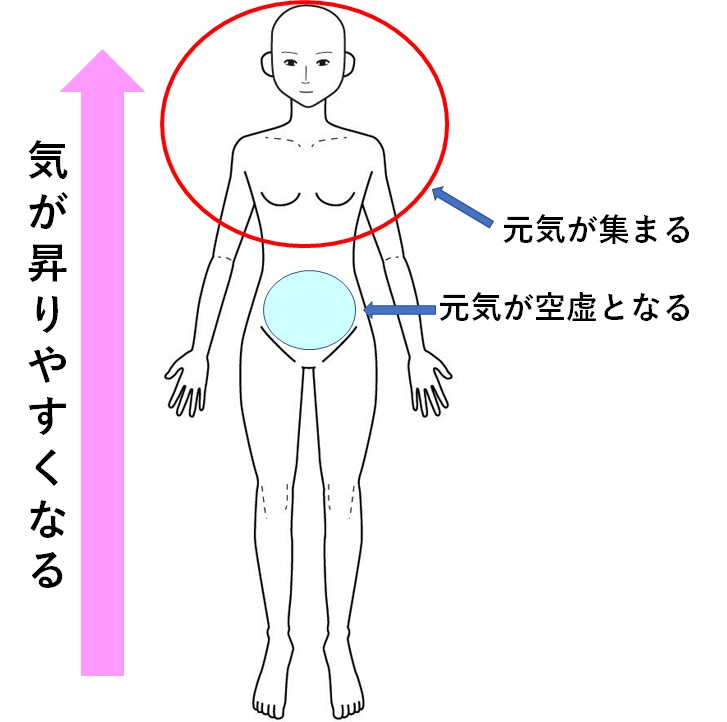

簡単な例として、患者さんが「頭痛」を訴えているとする。

お話の中で油ものや甘いものが大好きなことが分かった。

それらの食事は、とりすぎると体の中で熱を生み、体液をネバっとさせる。

ネバっとした体液は湿痰(痰のようなもの)となり、気血の通り道を狭める。

気はエネルギーであり、電気と同じようにスムーズに流れていれば問題ないのだが、抵抗を挟むと熱くなるように停滞すれば熱が生まれる。

その熱が抜け道を探して出ようとしている姿として、「頭痛」という症状が出る。

その患者さんの付随する症状として、痰が出やすかったり、身体がだるいとかむくみやすいとか、

そんな症状もあれば、問診の段階で「湿痰が原因ではないかな?」とある程度、体の状態の検討を付けられる。

さらに体表観察によって、付けた検討が合っているかの検証をする。

脈が水っぽいとか、溢れるような形の脈だったり、みぞおちが詰まって呼吸がしづらかったり…

「あ、これは痰で間違いないな」という確認が取れれば、そこにアプローチする。

処置は、湿痰の原因になっている熱を抜くだけでよかったり、

熱を抜く+湿痰を動かしてあげないと停滞が流れなかったり、それは人によって違うが、大まかにいうとそんなことをしている。

もちろん感覚も必要だとは思うが、割と論理的だな、と思う。

見えない「気」をどれだけ、起きている現象から見える化していくかが、鍼をする上での「気を読む」なのかな、と私は思う。

コメントを残す