朝晩が涼しくなってきた10月、とある日の出来事。

メンテナンスで来てくださっている先生の患者さんの治療を一緒に診せていただくことがあった。

.

「調子はどうですか?」先生の問いかけに、

「1週間くらい前から左の肩首が張っていて…。」と患者さん。

先生は患者さんの脈やお腹を診たのち、一言。

「熱がこもってるので、発散した方がええですね~。

山とか行きはるのはどうですか?お風呂に長めにつかるのもいいですよ。」

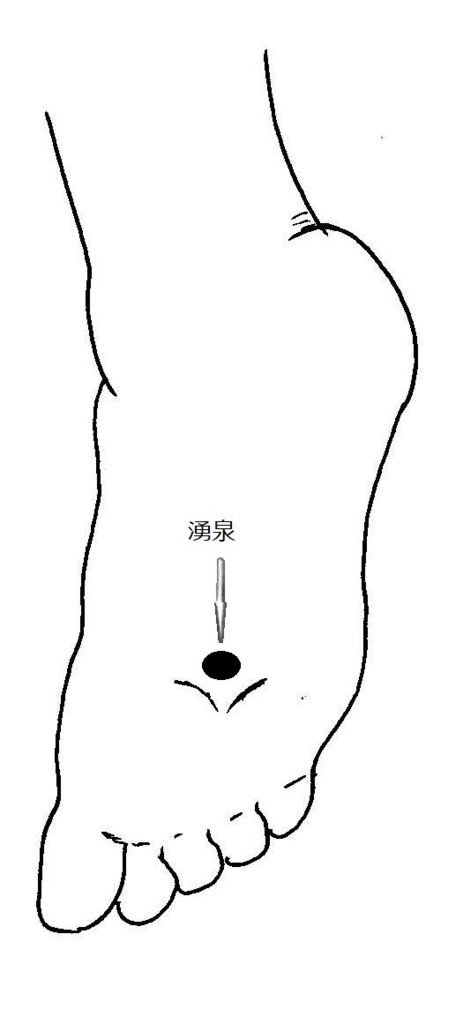

と言いながら、先生は鍼を一本、患者さんの身体に刺した。

.

それを聞いていて、あれ?と、思った。

夏の自然界のエネルギーは、草木もぐんぐん成長するように上に外に発散する方向に働く。

対して秋冬のエネルギーは、動物が冬眠に入るようなイメージで、下に内に収斂する方向に働く。

2000年前に書かれた東洋医学の古典書(素問)には、自然界の気の向きと同じように生活するのがいいと書かれている。

でも、先生は秋冬に向かっているこの時期も、「発散するんがええですね~」という。

.

自然界と違うじゃないか?と思って、私は聞いた。

「夏も発散、秋冬も発散がポイントなんですか?」

.

先生は「そうや。」と言って、続けた。

「素問(古典書)には、‘’冬はできるだけ陽気※を乱さないように‘’、と書いてあるけどな、当時と現代は衣食住、環境が全く違うねん。

※“気”には陽気・陰気というものがあり、陽気は活動エネルギーのようなもの、

対して陰気は体を滋養、栄養するエネルギーのようなもの。

※昔の環境は、冬の山をイメージしたらいいと思う。寒くて食べ物も持っていなかったら、体力温存するためにじっとするだろう。

.

現代は、着るものも良くなってるし、食べ物も飽食の時代、食も欧米化して熱性の強い食べ物が好まれるし、室内は暖房があってどこでも暖が取れる環境。

そんな生活やから、そもそも体の中の陽気・陰気のバランスは、冬でも陽気が多くなりがちやねん。

.

それに、労働形態も肉体労働中心の昔に比べると、今は頭脳労働が中心。

※体を動かす気が機会が少ないから活動エネルギーである陽気が使われない。

.

そんな現代人の身体で、古典と同じように、できるだけじっとして…なんて、

身体のエネルギーを下に内に収斂させてたら、陽気(活動エネルギー:熱)がこもってしまってしょうがないやろ。」

.

.

うーん、なるほどな。

患者さんをみていても、冬に体調が悪くなるという人が結構いる。

冬になると腰痛が出る、アトピーや喘息が悪化する、下痢をしやすい…

人によって出方は様々だが、体の中に熱がこもって起きているとみられる不調が多い。

.

夏は、汗をかいて余分な熱を発散できるのだが、冬は寒さで毛穴が閉じているのでそうそう汗もかかない。

そのため、体内の余分な熱の出口がふさがれる。

排便・排尿で余分な熱が出せればいいが、そのためには体の中の気血がうまく巡れていることが大前提。

だが、それができていないと体に熱がこもることが原因の不調が増えるわけだ。

.

私自身もこの世界に入ってから、汗をかかない冬は意識して足浴をしたり、岩盤浴に行ったり、外を走ったり、「熱がこもらないようにすること」を意識するようになった。

それのおかげか、毎年出ていた春の花粉症も治まった(花粉症も冬のうちに溜め込んだ熱や水が原因)。

.

.

そして先生は、患者さんのこもった熱を発散させるように、頭や足先に鍼した。

すると、その数本で体の気血が巡りだし、

患者さんが自覚していた肩首の張りもすぐに取れたようだった。

.

なんでも古典が正解!じゃなくて、「疑いながら読まんとあかんよ。」と、よく言われる。

きっとそれは、何を学ぶにおいても大事なことなんやろな。

コメントを残す