近年、精神的にも肉体的にも敏感で、周囲の環境に影響されて不調を訴える方が増えているように感じます。他人のちょっとした言動や態度に不快感を抱き、その不快感がいつまでも消えず、むしろ積み重なって深まってしまう経験はありませんか?

また、暑さや寒さ、環境の変化によって体調を崩してしまう方もいらっしゃるでしょう。 これらの不調は、いったいなぜ起こるのでしょうか。

東洋医学では、こうした状態を「陰陽の幅が小さくなっている」と考えます。これはどういうことでしょうか。

たとえば、日中は心身を活発にして陽気を発散し、夜になると疲れを感じ、食事をとり、ゆったりと休眠することで陰気を蓄えます。翌日、蓄えた陰気を陽気に変えて活動する―これが心身の自然な万物のリズムです。陰気(精)は、陽気の燃料と言ったイメージです。

日中は「陽気の発散・陰気の消費」、夜間は「陽気の収束・陰気の蓄え」というサイクルですね。

人や環境に大きく影響されずに、心身ともに折れにくくするには、陰陽の幅を広くすることが大切です。順応力・適応力を増進するといったイメージです。

精神的にも同じです。一般的に、ストレスは人を害する悪い物と言ったイメージがありますが、適度なストレスは人を精神的に強くします。喜怒哀楽の感情をしっかりと感じて受け入れ、現代では難しいかもしれませんが、表現方法を工夫してして心や気持ちがすっきりとすることが大切です。

この陰陽の幅を広げることを、スポーツ選手を例にするとわかりやすいかもしれません。日中は激しく陽気を発散し、陰気を消費します。夜にはしっかりと食事をとり、ぐっすり眠ることで陽気を収束し、陰気を蓄えます。

一方で、現代人は労働形態が肉体労働から頭脳労働に移行しています。

また冷暖房の使用などで快適さを追求するあまり、自然界の寒暖の変化に対応できず、不調をきたす方が増えています。これは過去のブログ記事でも触れたテーマです。(最後にリンクを貼っています。)

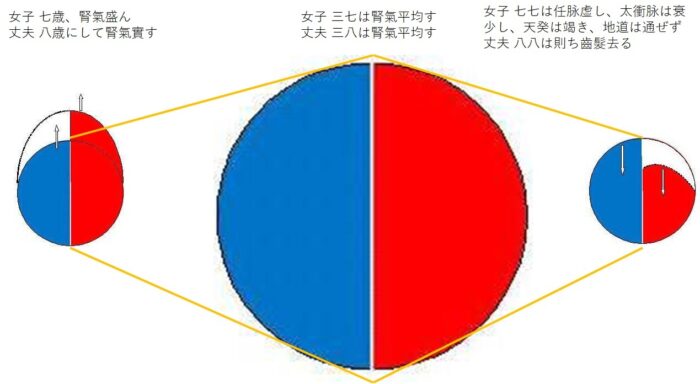

以下の図は、人の成長と老化を陰陽論で説明したものです。

『黄帝内経・素問<上古天真論>』(かつて養命酒のCMでも紹介された一節)では、男子は7歳、女子は8歳ごとに成長と老化が進むとされています。

図の左を見ると、幼い子どもは陽気が先行し、肉体が徐々に成長します。

男子は21歳(三七)、女子は24歳(三八)で陰陽のバランスが整い、肉体の成長のピークを迎えます。

その後は、陰陽の幅が徐々に小さくなっていきます。

幼児教育も東洋医学の観点から見ると、知育よりもむしろ喜怒哀楽を豊かに表現し、しっかり体を動かして遊び、十分な食事と早寝で深く眠ることが大切なことがお判りいただけると思います。

親が過度に不安を抱えて神経質に子どもに関わると、子どももまた神経質になり、陰陽の幅が狭まることで、心身ともにちょっとしたことで不調をきたしやすくなります。

また、大人も人工的な環境を出来るだけ避け、自然の寒暖に順応する生活を心がけることが重要です。

図の右側にあるように、私はすでに男子八八=64歳を過ぎています。

若い頃と比べ、陽気の衰えとともに代謝が大きく低下しています。身体の動きも以前のように素早くはなくなり、食事も若い頃のように何でもたくさん食べる事が出来なくなってきました。

そこで私が実践している養生は、日常的な運動、自分の消化能力に合った食事を美味しく摂り、夜は早めに就寝してぐっすり眠ることです。

そして何より大切なのは、心を忙しくせず、穏やかな気持ちで過ごすことです。心が乱れると体調も乱れます。(心身一如)私の年齢になると、このことを痛感します。

「歳をとると人間的に丸くなる」と言われますが、私の場合は体調を整えるために穏やかさを心がけている、という感じでしょうか。

現代は快適で便利な生活が当たり前になっていますが、人間は自然の一部であり、自然と一体であることを改めて認識していただき、朝の散歩や自然の中で過ごす時間を増やしてみませんか?

過去ブログ 参考にしてください。

・冷房に起因する夏の不調 第17回「自分とつながる呼吸瞑想会

・冷房で体調不良になることも!?

コメントを残す