再度<中国鍼灸穴位通鑑>の「帰経と穴性」のところを抜粋して再掲します。

帰経と穴性

① 鼠瘻の寒熱は、還りて寒府を刺す。 <素問・骨空論>

② 膝の外廉痛み、屈伸すべからざす、經痺れ不仁するは、陽関これを主る。<鍼灸甲乙経><備急千金要方><医心方><普済方>等

③ 梁丘、曲泉、陽関は、筋攣し、膝屈伸を得ず以て行くべからざるを主る。

④ 膝の外廉痛み、屈伸すべからず、脛痺れて不仁す。<外台秘要>

⑤ 風痹不仁、膝痛みて屈伸すべからずを主る。<古今医統大全><鍼灸大成><鍼灸指南><中華鍼灸学>

⑥ 膝頭紅腫し、屈伸すべからず、鶴膝風の毒等の証<循経考穴編>

⑦ 風痹不仁し、股膝冷痛し、屈伸すべからず。<類経図翼><勉学堂鍼灸集成>

①の鼠瘻(そろう)というのは、鼠径部の瘰疬(るいれき)なので、ここはちょっと病理が浮かんできますね。

寒痰か熱痰のどちらかが鼠径部で阻塞してるのですから、これを寒府・膝陽関に引いて補瀉すればいいですね。

それなら、なにも膝陽関で無ければならないという訳でもないですよね。

⑤の風痹というのは、外邪によるの関節炎ですね。不仁とありますから、知覚麻痺を起こしてるのですね。

外邪としては、風・寒・湿が混じり合って下焦から入ってきたのでしょうね。

⑥の膝頭紅腫は、赤く腫れているのですから熱証ですね。

熱痺などが想定できますね。

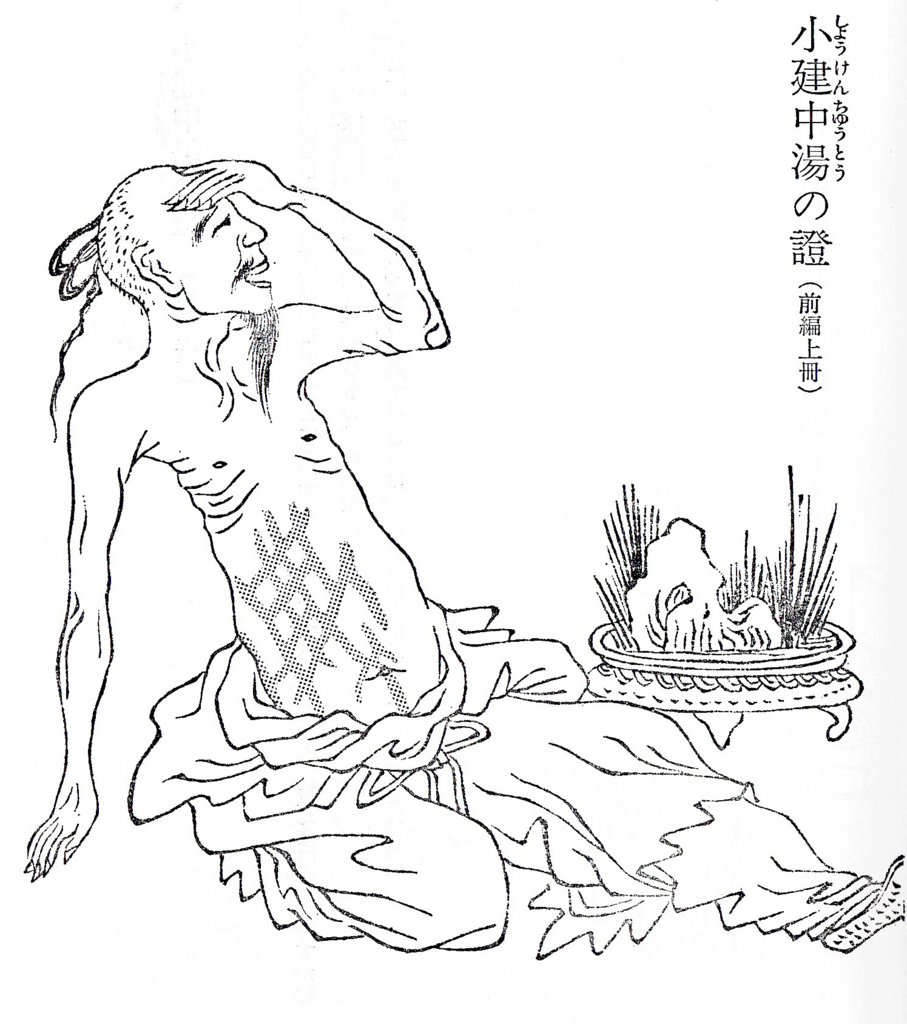

そして鶴膝風(かくしつふう)というのは、文字通り膝関節の上下の肉が削げて膝関節がまるで鶴の足のようになっているものを形容したものです。

おおよそ、肝腎陰虚の熱証の素地に、やはり風・寒・湿の外邪が侵襲して生じたものでしょう。

まっ、おおよその病理が想定できるものもありますが、身体全体をとらえた上での治療ではないですね。

やはり、局所治療の域を出ないと言いますか。

たとえば、寒府・膝陽関で頭痛とか顔面神経痛とかの治効なんかが記載されておれば、おぉ~、全体を見据えてるなぁ。どういった視点で見ていたんだろうって、あれこれ想像が膨らんで学びになりますよね。

病に相対して、我々が先ず以て知りたいのは、少なくとも八綱です。

これが定まらないと、鍼の妙味、補瀉が定まらないからです。

ただ、これらの記載でもわかるように、局所治療でも一定の治効をあげてることがわかります。

これだと民間療法として使えるだろうし、貧しい庶民にも貢献したのでしょう。

現に筆者が郷里で開業したての頃、ほとんどの年寄りの肩や背中には、灸痕がありましたから。

熱いだけなら、誰もやりませんよね。やはり、楽になったのだと思います。

これはこれで良いと思います。

ですがちょっと深い病ともなりますと、そうは参りません。

さて、膝陽関と全体性を関連付けるもの、想定できるものを探してみました。

続きます。

コメントを残す