5月11日、第1回の基礎医学講座がスタートしました。

「鍼道 一の会」では、2025年度よりピラミッド型の組織を改め、会長・副会長職を廃止しました。会の進行は事務局の大上が担当しますが、状況に応じて柔軟に進めていきます。

年間の学習内容は、「2025年度 東洋医学講座 募集要項」に基づいています。

初回は恒例の参加者による自己紹介から始まり、鍼灸医学を志した動機や、どのような鍼灸師を目指しているかを共有していただきました。参加者の話を伺いながら、希望に沿った講座運営を心がけていきます。

今年度は新たな講師陣を迎え、内容も充実しています。

基礎医学講座

金澤:五行学説・蔵象学。

江見先生:経穴学・病因論。

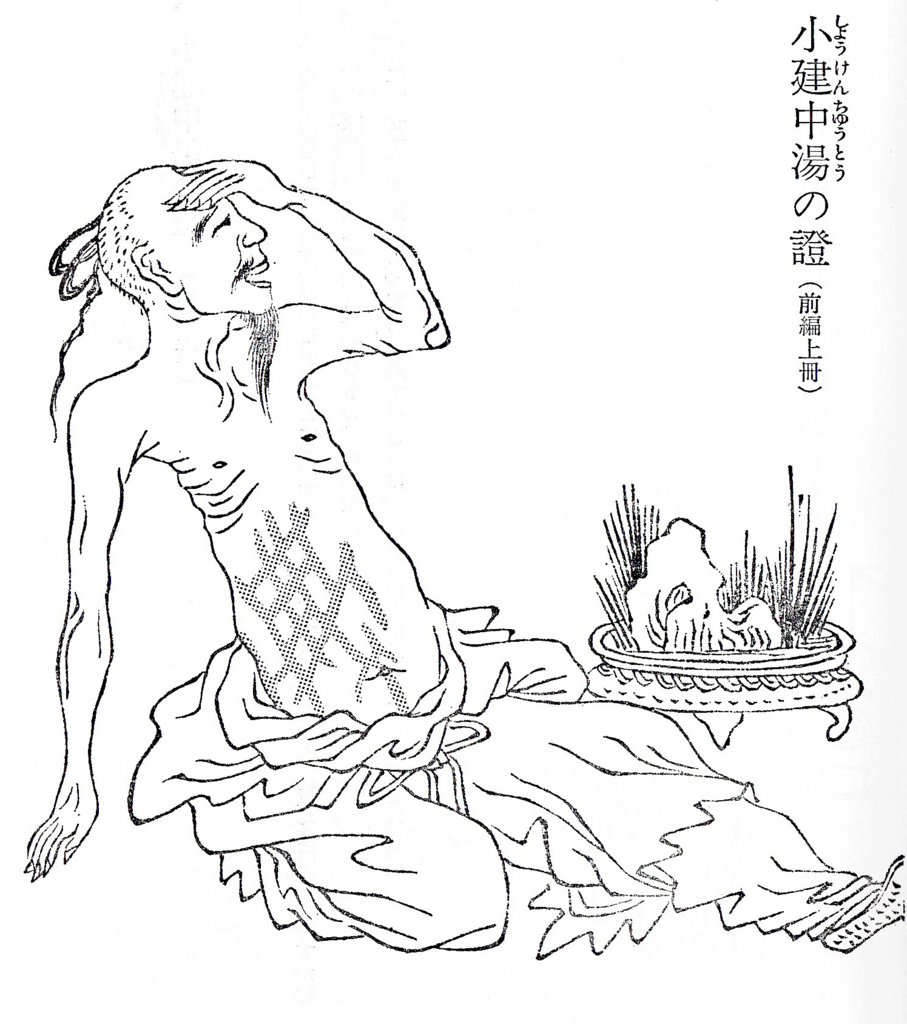

酒井先生:傷寒論、六経弁証、経絡学を担当。

稲垣先生:陰陽学説・八綱弁証・気血津液弁証(精・神・気・血・津液とは)・衛気営血弁証・問診

臨床医学講座

金澤:素問・四診・呼吸瞑想

稲垣先生:脈診の応用法・一の教など

事務局・大上:会の進行ととりまとめ、動画の配信や事務処理の一切。

一の会の学びの特徴

一の会では、「気一元」の医学を基盤に講義を進めます。鍼灸学校で学んだ東洋医学の知識を無駄にせず、どのように実践的臨床に応用するかを重視しています。教科書的な知識は、武道の「型稽古」に例えられますが、臨床医学講座は「乱取稽古」です。

※乱取稽古とは、柔道や柔術などで相手と自由に技を掛け合う練習法で、実戦的な力を養います。剣道や槍術でも同様の稽古が行われます。

さらに、一の会では参加者の個性を最重視します。講義内容をヒントに、自分流・自分軸の「気一元」医学を確立することを期待しています。

例えば:

稲垣先生は、独自の空間論と稲垣流脈診術を確立。

江見先生は、多面的な情報収集と直観的なひらめきで臨床成果を上げています。

両者は金澤の弟子ですが、師匠とは異なる臨床方法論を持ち、独自の感性や意識状態で治療を行っています。共通するのは、「気一元」の視点と、「人間の存在そのもの」を理解しようとする姿勢です。病気は単なる身体的症状ではなく、心と体のつながりの中で生じるものと捉え、「この人にとって病気の意味は何か」を深く洞察します。

ご参加のお誘い

ご興味を持たれた方は、ぜひ一の会の「気」に触れに来てください。随時参加や単回参加も歓迎します。詳細は「2025年度 東洋医学講座 募集要項」 をご覧ください。

コメントを残す