四気調神大論の心と身体の養生法は、文面を覚えるのではなくイメージでとらえて頂くと、臨機応変に対応できると思います。現代的には、右脳的感覚ですね。

四気調神大論篇 第二 原文と意訳

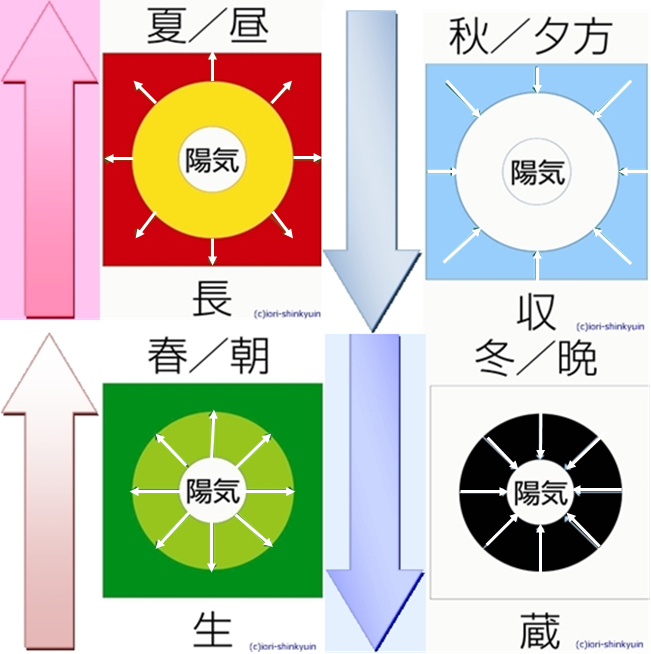

患者が、なぜこの季節に発症したのか。また毎年ある季節になると、なぜ肉体やメンタルの症状が悪化するのかの病理は、まずは、下図の四季による自然界の気の流れを認識することと、発病した時期はその前の季節の生活に起因すると記されているその病理をイメージすることです。

原文から、その時節に現れる症状の病理をイメージしてみます。お断りしておきますが、筆者の推測ですので、読者諸氏に置かれましては、異なる病理を描かれるかもしれませんことをお断りしておきます。

此春氣之應.養生之道也. 逆之則傷肝.夏爲寒變.

此れ春氣の應、生を養うの道なり。これに逆えば則ち肝を傷る。夏に寒變を爲す。

まず、春に草木が芽吹くように、外へ、上へと心身の気を生じさせることが出来ないと、肝を傷り、夏に寒変という症状が現れると記されています。

それでは、肝がどのように傷れているのでしょうか?

それを知る手掛かりは、夏に生じる寒変症状です。寒変とは、炎暑の夏であっても身体が冷えっぽくなり、やる気の起きないなんともつらい症状であるとされています。(黄帝内経・素問 柴崎保三著 雄渾社)

寒変症状の虚実を考えてみると、冷えているのですから陽虚、もしくは実証として肝気鬱結による厥証が考えられます。

最初に戻りまして、春に心身ともに気をのびやかにすることが出来ないと、肝気は鬱します。鬱すると化熱・化火しますので、血を暗耗して肝血虚となる可能性を考えることが出来ます。

また、鬱した肝気が脾の気機失調に及び、繰り返し下痢を起こすことで気虚から陽虚へ至ることも推測できます。

もうひとつには、肝気が鬱したまま、夏になってしまった場合です。

この場合ですと、春に肝気が伸びず、多少手足が冷えっぽくても、夏の陽気に助けられて幾分かは温まるように思えますが、肝気の鬱(厥証)がそれを上回れば、夏でも冷えっぽくなるとも推測されます。

実際に、夏の冷房は苦手とされておられても、アイスなどの冷飲食を好まれる方や、女性であれば熱証の不正出血(崩漏)や生理出血の色が濃いなどの所見を表す方がいらっしゃいます。

以上、ここまで書いてきましたが、確かな正解は出ないかもしれませんが、このように思考を巡らしながら、他の臨床所見と併せて、なぜ夏に発症したのか、なぜ毎年夏に症状が現れたり悪化するのかの原因を特定して頂けたらと思います。

他の季節に生じる病も、これに準じていろいろと思考実験なさってみてくださればと思います。

此春氣之應.養生之道也. 逆之則傷肝.夏爲寒變.奉長者少.

此れ春氣の應、養生の道なり。これに逆えば則ち肝を傷る。夏に寒變を爲す。長を奉ずる者少なし。

此夏氣之應. 養長之道也.逆之則傷心.秋爲痎瘧.奉收者少.冬至重病.

此れ夏氣の應、長を養うの道なり。これに逆えば則ち心を傷る。秋に痎瘧(がいぎゃく)を為す。收を奉ずる 者少なし。

此秋氣之應.養收之道也.逆之則傷肺.冬爲飧泄.奉藏者少.

此れ秋氣の應、收を養うの道なり。これに逆えば則ち肺を傷る。冬に飧泄(そんせつ)を爲す。藏を奉ずる者少なし。

此冬氣之應.養藏之道也.逆之則傷腎.春爲痿厥.奉生者少.

此れ冬氣の應、藏を養うの道なり。これに逆えば則ち腎を傷る。春に痿厥(いけつ)を爲なす。生を奉ずる者少なし。

コメントを残す