この記事について

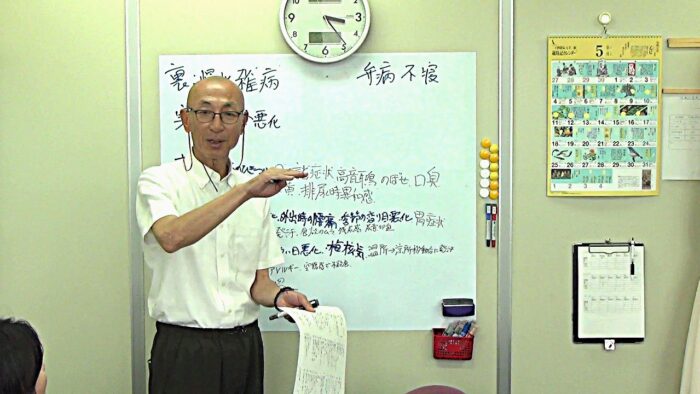

第1回臨床医学講座では、午前に「黄帝内経・素問」の霊蘭秘典論 第8を解説。12臓腑の役割と「心」の重要性を臨床に活かすイメージの大切さを伝えました。

東洋医学の「気一元」の視点から、「心神」の在り様が鍵となり、老子・荘子の思想が大事である点にも触れています。

午後は参加者モデルで問診・弁証を行い、気色診、舌診、脈診等を実践。

大椎穴への刺鍼で背部兪穴の変化を観察し、身体の瞬時の反応を全員で確認。

「至道は微に在り」の言葉通り、繊細な観察と全体の俯瞰が臨床には不可欠であると参加者全員に納得して頂きました。

第1回 臨床医学講座の午前は、前期に引き続き筆者が「黄帝内経・素問」を解説しました。

今回は、霊蘭秘典論篇 第8です。(リンク貼ってます)

この篇では12臓腑(12官)について記述されていますが、記述されていることを臨床に役立つようにイメージすることの大切さをお話いたしました。

東洋医学は、「気」を扱うので、文字や知識をいくら覚えても、イメージとして心象に映り、実際に患者さんと対峙した時に、実感として感じ取ることが出来ないと意味を成しません。

また東洋医学は「気一元」の医学です。

ひとつのものをこの篇では12に分けて述べられているのです。

この12の内で、要となるのが君主の官である「心」であると、以下のように述べられています。

故に主明らかなれば則ち下は安んず。此を以って養生すれば則ち壽。 ー 中略 ー

主明らかならざれば則ち十二官危うし。道をして閉塞して通ぜざらしむる。形乃ち大いに傷る。

上記の内容は、下記の篇にも通じます。(ともにリンク貼ってます)

上古天真論 第1

<恬惔虚無なれば眞氣これに従い、精神は内を守り、病いずくんぞ従い来たらんや。>

生気通天論 第3

<聖人無爲の事を爲し、恬憺の能を樂しむ。欲に從いて虚無の守りに志ざすを快とす。故に壽命は無窮。天地と終わる。>

これらの内容より、もっとも要とするところは、「心神」の在り様であることが理解されると思います。

ところが黄帝内経では、「心神」の在り様について詳しく述べられているところは無く、もっぱら肉体における治病に重点が置かれています。

「心神」の在り様に関しては、老子・荘子を訪ねる必要性があります。

相談役の永松 周二先生が、ご自身のブログ「衆妙の門」で老子「道徳経」を説いておられますので、ご興味のある方はご覧くださればと思います。(リンク貼ってます)

午前の講義を終え、午後からは参加者の方をモデルに実際に問診を行い、みんなで一緒に八綱弁証・病邪弁証を行い、病態の仮説を立てました。

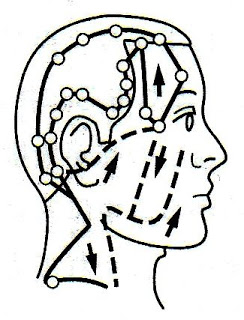

その後、経年者と一緒に治療ブースで、顔面の気色診、舌診、脈診、腹診、原穴診、背候診を行いました。新会員の方には、見学して頂きました。

なぜかと申しますと、患者さんの身体の触れ方というのがとても大切だからです。

触れ方ひとつで、がらりと身体の様子が変わってしまうからです。

そしてうつ伏せになって頂いて、大椎穴に1本置鍼。

刺鍼直後から、背部兪穴の景色がみるみる変化する様子を皆さんでご観察していただきました。

ダイナミックな変化に、初めての方は驚かれていましたが、人の身体は心と同じように瞬時に変化するものなのです。

そのことを知るには、あらかじめ繊細な感覚で診るべきところを診ておき、鍼を1本刺したことで、どこがどのように変化したのかを、その都度確認していけば、自ずと知れてきます。

今回解説しました<霊蘭秘典論篇 第8>の記述の中に、

「至道は微に在り、變化は窮まり無し。 -中略ー 恍惚の數、毫氂に生ず。毫氂の數、度量に起こる。これを千にし、これを萬にし、以って益ます大にすべし。これを推しこれを大にし、其の形乃ち制す。」

意訳

陰陽変化の法則の奥深さは、ほんのわずかの兆しである微妙なるところに窺うことができるものであります。 ー中略ー ぼんやりとしてつかみどころのないものを条理として数えることができるものは、微細なところに現れるものであります。この微細な現れを条理として数えることができますと、長さや容積として測ることができるようになります。

このように、度量で測ることができるようになったものを、千にも万にも益々大きく蓄積し、さらにはそれらを根拠にして類推していけば、玄妙なるその形状や状態などは、自分の認識の及ぶところとなります。

変化極まりない身体を、繊細な感覚でその兆しを捉え、それを条理として認識を重ねていく。すると、玄妙なる道はついにその神秘のベールを脱いで、自分の認識の及ぶものとなることを意味していると筆者は認識しています。

臨床では、全体を俯瞰する意識と、細部を繊細な感覚で観察することが同時に求められます。

このことは毎回の講座の中で、その時々に応じて具体的に繰り返しお伝えして参ります。

第2回の基礎医学講座は、6月8日。臨床医学講座は6月22日です。

詳しくは、下記をご覧ください。

2025年度 東洋医学講座 募集要項

コメントを残す