|

| 光の玉と化した、雨水 |

まず最初に、五行論的法則性を運用する際に、留意しておくべき提言を挙げておく。

五行論に限らず、対象を認識する場合、絶対的に正しい視点というものは無く、その時々に応じて最も適切な視点を自分の中から瞬時に探し出すことが肝要である。

例えば、人は意識・無意識に関わらず対象となる相手=男性・女性を認識する場合、仕事の内容や熟練度、異性として、恋愛の対象、結婚の対象、友人、仕事上のパートナー、夫・妻、親として、子として・・・等々、

それぞれの側面は、一部であり相手を絶対的に正しく、ありのままに認識していることにはならない。

病態を把握する場合も同じで、外感病と内傷病、急性症と慢性病、耳鼻咽喉科・内科疾患・精神疾患と運動器疾患・・・等々、認識尺度と視点を変える必要がある。

また、認識尺度と視点も八綱、五行的法則、経絡の変動、臓腑の失調、気血の盛衰、空間論、七情不和・・・等々、その時々の病態に応じて、最も適切な認識方法を瞬時に選択して臨床を行う必要がある。

五行論は、数ある認識尺度・方法のひとつであり、しかも五行的法則性を絶対的なものとして、神羅万象・人体の全てに固定的に当てはめて認識すると、対象は死んでしまう。

例えば、五運六気論を用いて自然界の気の変動をあらかじめ予測しても、必ずしも法則通りに自然界の気が動くとは限らないからである。

自然界と人体に通用する絶対的法則は、極めて素朴で簡素なものであり、素朴で簡素であるからこそ自由闊達に運用することができることを銘記しておくとよい。

これらのことを十分に踏まえた上で、簡単に相生・相剋関係のみを説明する。

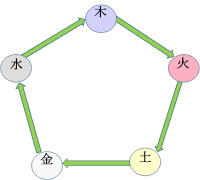

・相生関係

相生関係とは、図G-1のように木→火→土→金→水と順次生み出していく関係性のことである。

つまり、木を焼けば火が生じる→火は灰土を生じる→灰土(土中)からは金を生じる→金は結露して水を生じる→水は木を育て生じるという循環法則のことである。

これを人体に当てはめれば、木・肝は火・心を生じる→火・心は土・脾を生じる→土・脾は金・肺を生じる→金・肺は水・腎を生じるとなる。

|

| 図 G-1 |

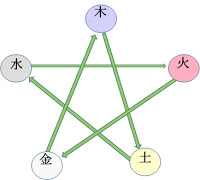

・相剋関係

相剋関係とは図G-2のように、木・火・土・金・水は相生関係であると同時に、相互に制約することによって図られる、全体的な調和法則である。

つまり木は土の養分を取って土を苦しめ→土は水をせき止め→水は火を消し→火は金を溶かし→金は木を枯れさせる。

|

| 図 G-2 |

内経医学や難経では、相生・相剋関係の法則に、各五臓を配当して複雑に論じているところが多々あるが、実際に臓腑の生理・臓象を当てはめて病態を認識すると、当てはまる場合と多くの矛盾を生じる場合とがある。

例えば肝気が鬱して実となった場合、その影響は生体の素体によって現れ方が異なるのは当然である。

本稿では、五行論の有用性は、五行から連想される属性にあるとの観点に立脚している。

五行論の法則性を妄信する危険性について、井上 円了(1858~1919年東洋大学創始者・東洋哲学の大家)の著した『妖講純正哲学五十九頁』から引用し現代文に訳して、五行論の括りとする。

『五行とは木火土金水にして、その名目は書経の洪範に出ずるのだが、これを諸事諸物に配合して、吉凶禍福を判定するようになったのは、漢以後の事である。

― 中 略 ―

その相生の説明を見ると、火生土は、火で物を焼けば、皆灰となりて土となる。このことから火より土を生ずる理であるとしているが、納得できないことである。

例えばここに枯葉あり、これを火に投ずれば灰となり、灰は土となることから、火より土を生ずると言うのであろう。

しかし枯葉は火に投じなくとも、そのまま土に埋めると土になるではないか。

さらにはまた、火は水を温めて、能くこれを蒸気にすることが出来るが、決してこれを土に変えることは出来ないではないか。

コメントを残す